取扱い作家・作品名など

吉田卓「裸婦」

1897-1929、油彩、39×26㎝

大正15年、二科会で二科賞。フォーブ、キュビズム、新古典主義と目まぐるしく画風を変化させた。渡仏を計画するも未達のまま32歳の若さで倒れた。大正モダン香る優れた水彩画も残した。⇐売約済み

料治熊太「路」

1899-1982、油彩、カンバス/23×15㎝

朝鳴の名で創作版画を発表。版画雑誌「白と黒」や「版芸術」を発行し谷中安則や平塚運一を育てた。竹久夢二のセノオ楽譜のコレクターでもあった。珍しい油彩画で夢二の世界を思わせる。=売約済み

作者不詳「籐椅子と裸婦」

油彩、カンバスボード/F3号 47,000円

裸婦が身を預けたクッション様のものの赤と右側のついたて様のものの青の対比が美しい。フォーブ風のタッチで作者も時代も分からないが、達者で雰囲気のある作品となっている。

作者不詳「梅花湯呑(仮)」

油彩、板/21.7×26.9㎝(F3号) 45,000円

棚板なのか机なのか、その上に置かれた梅花模様の一個の小さな青い湯呑茶碗を静かに描いている。右下に「Seibi.M」のサイン。板裏にサインと「1944.5.15」の制作年記があり、戦中作と分かる。作者はどのような想いでこの小さな湯呑茶碗と向き合っていたのだろうか。

作者不詳「祝祭日の夜(仮)」

油彩、カンバス/仏F4号 117,000円

右上に花火が上がっているから何かの記念祭かあるいは夜会なのか。花束を持ち着飾った若い女性の表情から、その帰路の光景という感じがする。19世紀末からのベル・エポックの勃興市民社会辺りを題材とした愛らしい作品。時代を下ってから当時をしのぶ風俗画として描かれたものかもしれない。右下に作家(不詳)のサイン。

陶芸(近代作家もの/近世もの)

<陶芸作品データ>

①高さ:8.5㎝、口径:14.3㎝、箱付き②高さ:7.8㎝、口径13.5㎝、箱付き③径6.5㎝、高さ3.5㎝④径10㎝、高さ9㎝、火舎の材は黒柿で、翡翠のつまみ。大徳寺管長小田雪窓花押。箱付き⑤径最大15㎝、高さ12.5㎝⑥径5.3㎝、高さ4.3㎝、紙箱付き⑦カップの径8㎝、高さ6㎝、受け皿径13㎝、濱田晋作識箱付き⑧胴径15㎝、高さ18㎝⑨濱田晋作識箱付き⑩胴径胴8.8㎝、高さ13.6㎝⑪胴径10.5㎝、高さ15.5㎝、把手に3箇所補修。箱付き⑫3辺各9.3㎝、高さ12㎝⑬胴径9.5㎝、高さ10.3㎝、江戸初期ごろの伝世品、箱付き⑭口径5.5㎝、高さ10.3㎝、野々村仁清の流れをくむ、箱付き⑮口径11.5㎝、高さ2.5㎝⑯口径5.4㎝、高さ5.6㎝、箱付き⑰口径14.8㎝、高さ6.8㎝、名品紹介の新聞記事、箱付き⑱口径15㎝、高さ6.8㎝⑲口径14.2㎝、高さ5.5㎝、箱付き⑳口径最小13、最大15㎝、箱付き㉑胴径20.4㎝、高さ18.6㎝㉒胴径8.3㎝、高さ18㎝

①河井寛次郎「鐵茶碗」7万5千円

①河井寛次郎「鐵茶碗」7万5千円  ②同「三色打薬茶碗」6万5千円

②同「三色打薬茶碗」6万5千円

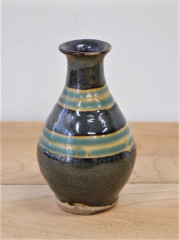

⑨同「海鼠(なまこ)釉扁壺」6万7千円

⑨同「海鼠(なまこ)釉扁壺」6万7千円  ⑩同「鐵釉胴紐徳利」9千円

⑩同「鐵釉胴紐徳利」9千円

⑬「上野焼鐵釉斑文火入」(江戸初期)1万6千円

⑬「上野焼鐵釉斑文火入」(江戸初期)1万6千円  ⑭「古清水焼色絵粟図長向付」(江戸時代)9万5千円

⑭「古清水焼色絵粟図長向付」(江戸時代)9万5千円

⑮「志野織部笹文小皿」(桃山時代)2万4千円

⑮「志野織部笹文小皿」(桃山時代)2万4千円  ⑯「唐津酒呑(ぐい飲み)」2万5千円

⑯「唐津酒呑(ぐい飲み)」2万5千円

⑰「雨漏粉引茶碗(李朝時代)」(新聞記事掲載品)37万円

⑰「雨漏粉引茶碗(李朝時代)」(新聞記事掲載品)37万円  ⑱「本手瀬戸唐津茶碗(江戸時代)3万5千円

⑱「本手瀬戸唐津茶碗(江戸時代)3万5千円

⑲「志野織部鹿文小鉢」(江戸初~桃山時代)16万円

⑲「志野織部鹿文小鉢」(江戸初~桃山時代)16万円  ⑳「古織部沓茶碗」(江戸時代中期)4万7千円

⑳「古織部沓茶碗」(江戸時代中期)4万7千円

㉑「白磁染付草花文広口丸壺」(李朝時代)21万円

㉑「白磁染付草花文広口丸壺」(李朝時代)21万円  ㉒「ベトナム古陶(?)染付草花文鶴首瓶」12万5千円

㉒「ベトナム古陶(?)染付草花文鶴首瓶」12万5千円

河井寛次郎「花文壷」(敏孝識)高さ26.8×径26.6㎝ 30万円

河井寛次郎「花文壷」(敏孝識)高さ26.8×径26.6㎝ 30万円

アンティーク(アールデコ/ヌーボーほか)

<アンティークデータ>

①高さ8.5㎝×径10.3㎝②高さ7.0㎝×径15.5㎝。エドモント・エトランは1909年にパリに店を構え、優れた工芸家たちを擁して自身のブランド名で販売。名を挙げ、アール・デコを推進したが、ユダヤ人であったために、第二次大戦中にドイツの収容所で死を迎えた③高さ5.0㎝×22.9㎝④シェード径15.2㎝、支柱高さ53㎝⑤シェード径16.0㎝、支柱高さ50㎝⑥高さ56㎝(シェード含む)、台座径21.5㎝

①ルネ・ラリック「小物入れ」(1931年)=アールデコ 3万8千円

①ルネ・ラリック「小物入れ」(1931年)=アールデコ 3万8千円

②エドモント・エトラン「蓋物」=アールデコ 5万9千円

②エドモント・エトラン「蓋物」=アールデコ 5万9千円  ③同「ボール」=アールデコ 3万2千円

③同「ボール」=アールデコ 3万2千円

④「卓上ランプ」=アメリカ 3万円

④「卓上ランプ」=アメリカ 3万円  ⑤「卓上ランプ」=フランス 3万8千円

⑤「卓上ランプ」=フランス 3万8千円