取扱い作家・作品名など

60.原勝郎「モンマルトル」

1889-1966、油彩、カンバス/F12号 720,000円⇒540,000円

千葉県生。大正9年(1920年)に渡米し、11年仏パリに移る。パリの何気ない街景などを茶かっ色系ほかの渋い色調で情感豊かに数多く描き、高く評価された。サロン・ドートンヌなどに出品し画廊で複数回の個展も開いた。戦争ぼっ発により昭和14年帰国。冬のパリの曇天の街路には冬コート姿の女性が通りかかり、その先にはサクレ・クール寺院の白い尖塔が見える。昭和13年(1938年)作。

61.原精一「裸婦」

1908-1986、油彩、カンバス/SM 240,000円⇒180,000円

神奈川県藤沢市生。萬鉄五郎に師事し、中学の先輩だった鳥海青児に絵を学んだ。デッサン力には定評があり裸婦を数多く描いた。これは裸婦の中でも褐色や黒の暗色が力強い初期の作品。

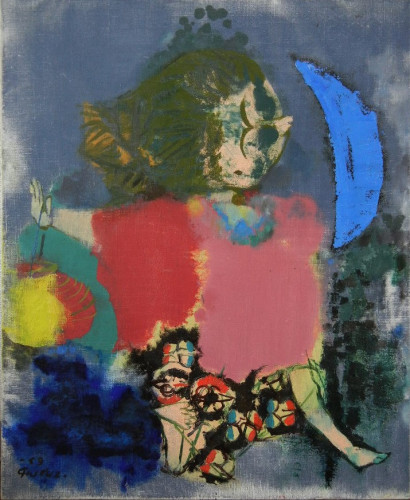

63.福沢一郎「月と子供」

1898ー1992、油彩、カンバス/F15号 360,000円⇒230,000円

1924年(大正13年)に渡仏。ジョルジュ・デ・キリコやマックス・エルンストの影響を受け、シュルレアリズムを日本に持ち込み実作に挑んだ。39年に美術文化協会を設立し、戦前の前衛美術をリードした。代表作に「他人の恋」「牛」など。戦後の59年の作品で、三日月、提灯、踊る子供など日本の村祭りの夜を思わせる。青い三日月などの色彩の組み合わせが美しい。

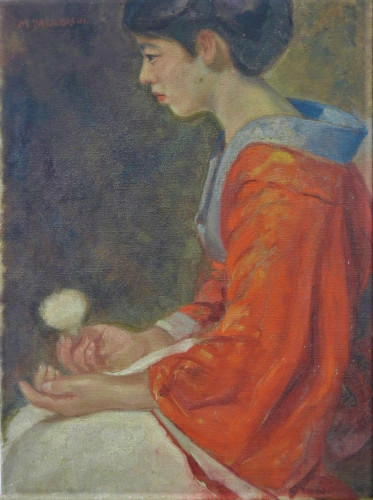

64.普門暁「花魁」

1896-1972、油彩、板/F4号 170,000円⇒110,000円

大正9年9月に二科展落選を不満として、木下秀一郎、渋谷修、亡命ロシア人画家パリモフ、ブルリュークらと未来派美術協会を設立。ところが、翌年8月に「花の小曲」を二科展に出品。東京の会員の不平を買い、11年元旦付けで離れた。動性の残像を描くような、いわゆる未来派の技法の作品を先んじて残した。禿(子供)の袖口や背景の描き方にその特徴が見える。板裏に「一九二四年二月作」とある。

65.松下春雄「風景」

1903-1933、油彩、板/F5号 190,000円⇒150,000円

名古屋市生。鬼頭鍋三郎らと美術研究所グループ「サンサシオン」を結成。帝展で受賞を重ねたが、昭和8年(1933年)白血病により30歳で急逝した。大正後半から昭和初めにかけて東京の下落合、西落合に住み、目白文化村の辺りの風景や周りの人たちを親密感のある筆致、色彩で描いた。緑濃く花が咲く丘の下には小さく家並みが覗ける。

66.宮崎進「青い服の少女」

1922-2018、油彩、カンバス/F2号 73,000円⇒35,000円

第二次大戦による4年にわたるシベリヤ抑留を経て帰国。放浪しつつ、少年時代の思い出の見世物芸人や旅で出会った旅芸人たちを郷愁と哀感を込めて描いた。抑留経験を踏まえたシベリヤシリーズも有名。

67.宮本恒平「裸婦」

1900-1965、油彩、カンバス/F100号 175,000円⇒110,000円

士族の長男に生まれ家督を相続。経済的に豊かな環境に恵まれ、大正9年(1920年)、東京美術学校西洋画科を卒業し外遊。帰国後、帝展に連続出品。米国や欧州に滞在した。目白文化村の住人となり下落合の風景を好んで描く。アンチームな(親しくくつろいでいるような)独特の作風で知られた。額なし。

68.宮本恒平「初夏」

1900-1965、油彩、カンバス/F5号 175,000円⇒140,000円

1921(大正10年)~23年外遊後、30~36年にも米国、欧州に滞在した。カンバス裏に制作年(1932年)の年記とともに「巴里郊外」の記載があり、郊外の初夏に似合う瀟洒な赤屋根の白い家を題材としたもの。額は画家の上永井正が製作して贈ったものを使っている。

69.ウィリアム・ジェームス・ミュラー「室内」

1812-1845、油彩、カンバス/12.7×20.0㎝ 130,000円⇒100,000円

19世紀前半に活躍した英国のブリストル派の風景画家。中東やアテネなどにひんぱんに出かけては外国の物珍しい風景をまるで写真で撮ったかのような迫真的な写実力で数多く描き、英国で人気を博した。33歳の若さで没した。早朝の斜光の中、二人の農婦が使役の仔馬の身支度や山羊の乳しぼりに精を出している光景。裏面にTHOS.AGNEW&SONS,LTD(ロンドン)シール。

70.森川昭「裸婦」

1927-1979、石膏着色/48×14×16㎝ 50,000円⇒30,000円

昭和24年、東京芸大を2年で退学し自由美術協会に属して活躍。清新なロマティシズムにあふれた作家と評されたが、52歳で没して惜しまれた。木内岬から影響を受け、画家の古茂田守介、西田勝、小貫政之助らと親しく交友。台座裏に1975年作とある。右腕上腕部に補修跡。右腕肘下部が欠損。

72.山口薫「静物と風景」

1907-1968、油彩、カンバス/25.9×36.5㎝ 530,000円⇒390,000円

昭和5年から8年まで渡欧。12年村井正誠、長谷川三郎、瑛九らと自由美術家協会を創立。戦後25年モダンアート協会創立会員。画風は抽象と具象とのはざまを揺れ動いたといわれる。

73.山本正「風景」

1915-1979、油彩、カンバスボード/33×23㎝ 130,000円⇒80,000円

京華中学校卒。独立展で昭和7年独立賞、23年岡田賞。31~32年渡仏。一時抽象に転じたが、具象に戻った。戦中の18年から21年までジャワに滞在し、現地人を数多く描いた。

74.吉井淳二「パリの街角」

1904-2004、油彩、ボード/F4号 370,000円⇒290,000円

二科会所属。渡仏しドランらの影響を受け、「帽子を被る女」などの佳作を残した。渡仏時の1931年、27歳頃のもの。寒々しい曇天のパリの街角が素早く切り取られている。

75.作者不詳「籐椅子と裸婦」

油彩、カンバスボード/F3号 47,000円⇒25,000円

裸婦が身を預けたクッション様のものの赤と右側のついたて様のものの青の対比が美しい。フォーブ風のタッチで作者も時代も分からないが、達者で雰囲気のある作品となっている。

77.作者不詳「梅花湯呑(仮)」

油彩、板/21.7×26.9㎝(F3号)45,000円⇒25,000円

棚板なのか机なのか、その上に置かれた梅花模様の一個の小さな青い湯呑茶碗を静かに描いている。右下に「Seibi.M」のサイン。板裏にサインと「1944.5.15」の制作年記があり、戦中作と分かる。作者はどのような想いでこの小さな湯呑茶碗と向き合っていたのだろうか。

78.作者不詳「祝祭日の夜(仮)」

油彩、カンバス/仏F4号 117,000円⇒55,000円

右上に花火が上がっているから何かの記念祭かあるいは夜会なのか。花束を持ち着飾った若い女性の表情から、その帰路の光景という感じがする。19世紀末からのベル・エポックの勃興市民社会辺りを題材とした愛らしい作品。時代を下ってから当時をしのぶ風俗画として描かれたものかもしれない。右下に作家(不詳)のサイン。

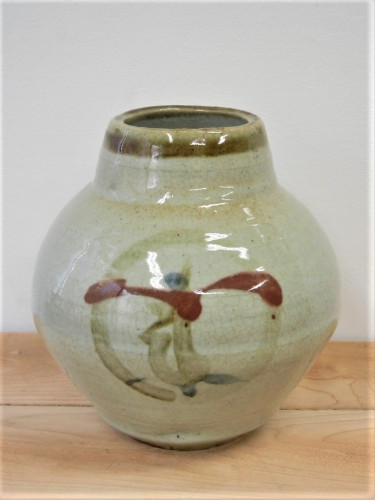

79.河井寛次郎「花文壺」

1890ー1966、陶芸、高さ26.8×径26.6㎝ 300,000円⇒280,000円

島根県生。東京高等工業学校窯業科卒。中国・韓国の名品に倣った初期の華麗な作風から柳宗悦、濱田庄司らとの民芸運動に関わるようになり、さらに造形やアクションペインティングのような奔放な作風へと転じた。

80.青山熊治「裸婦」

1886-1932、油彩、カンバス/31.5×35.5㎝(変形5号) 470,000円

1910年の「アイヌ」による白馬会賞受賞などの活躍を経て、1914年(大正3年)、28歳で渡欧。1914年から22年までの長期にわたって滞在し、1920年頃に描いたもの。洋商鑑定証付き。

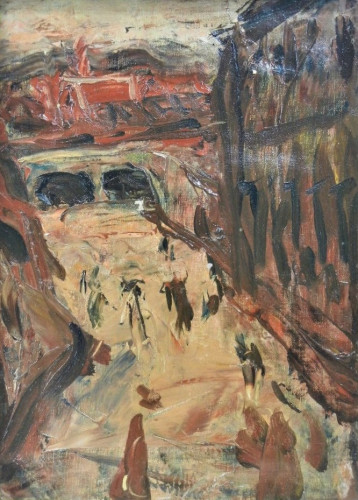

81.横手貞美「パリ風景」

1899-1931、油彩、カンバス/F30号 590,000円

明治32年、宮崎県生。昭和2年(1927年)に渡仏し、翌年2月に佐伯祐三、荻須高徳らと共にモランに写生旅行に行く。同年8月佐伯が死去。横手も5年秋に倒れ翌春にサナトリウムで病没した。劇場の入り口で若い男がパンフレットか何かを広げ、通りのはるか奥の方から女性らしき姿が近づいてくる。1929年作。

82.相馬基一「クラマール風景」

1885-1971、油彩、カンバス/P12号 120,000円

大正10年(1921年)から12年まで渡欧。1928年作とあり、渡欧中にパリから近い小都市クラマールに行き、帰国後に完成したものか。塀の前をコート姿の女性が来る。

83.原勝郎「江戸橋」

1889-1966、油彩、カンバス/F12号 720,000円

千葉県生。大正9年(1920年)に渡米し、11年仏パリに移る。パリの何気ない街景などを茶かっ色系ほかの渋い色調で情感豊かに数多く描き、高く評価された。サロン・ドートンヌなどに出品し画廊で複数回の個展も開いた。戦争ぼっ発により昭和14年帰国。