取扱い作家・作品名など

小早川清「近代時世粧ノ内三 爪」

1899-1948、木版/46.2×27.0㎝

美人画で知られる鏑木清方に師事。日本画のほか、新版画にも意欲的で1927年から渡辺版画店で創作を始めた。「近代時世粧」シリーズはその代表作で、1930(昭和5年)~31年に制作された。この「爪」は「口紅」「黒髪」「化粧」「瞳」などと並ぶ当時の人気作品。=売約済み

鬼頭曄「鳳凰鳥」

1925-1994、鉛筆・グワッシュ、紙/26×38㎝ 55,000円

東京美術学校日本画科卒。52年から在仏17年。自由美術協会に属した。明るいパステル調だが、線描が狂おしく走りなにか物悲しい。

木下孝則「バレリーナ」

1894-1973、油彩、カンバス/F10号

大正15年に佐伯祐三、里見勝蔵、前田寛治らと共に1930年協会を創立。バレエ画も得意とした。心地よい淡い色彩でバレエ画の初期のものか。=売約済み

倉田白羊「夏の渓谷橋」

1881-1938、油彩、板/20×23㎝ 170,000円

大正11年春陽会創立会員。山本鼎の農民美術運動に参加するため、長野県上田市に入る。信州の身近な緑と土と山の風景をみずみずしい色彩で数多く描いた。

小絲源太郎「修善寺風景」

1887-1978、油彩、カンバス/F4号

白馬会駒込研究所で藤島武二に学ぶ。桂川の川底から湧く、弘法大師由来の独鈷(とっこ)の湯などの修善寺の町並みを、独特の色使いで描いている。=売約済み

古賀春江「花」

1895-1933、油彩、板/F4号

大正11年、二科会展で二科賞を受賞し、神原泰、中川紀元らと「アクション」を結成。「マヴォ」の村山知義や早世詩人尾形亀之助らと共に当時の前衛絵画をけん引した。「海」「窓外の化粧」などのコラージュ的なシュルレアリスム画が有名。清新さが漂うバラの絵。=売約済み

小菅徳二「風景」

1897-1972、油彩、カンバス/71.5×48㎝ 40,000円

1936年、山を描く画家集団として足立源一郎、丸山晩霞、吉田博らと日本山岳画協会を設立した。幻想性が強い植物と山の風景。

島成園「団扇美人図」

1892-1970、彩色、絹本/27.0×24.0㎝

大阪府堺市に生まれ花柳界に親しんで育つ。〝悪魔派〟の北野恒富らに師事し弱冠20歳で文展に入選。京都の上村松園、東京の池田蕉園と共に「三都三園」と呼ばれた。大正デモクラシーを背景に、女性のその社会的なあり方をも含む本質に迫ろうとする姿勢が「無題」(大正7年)などの問題作を生み、賛否両論を巻き起こした。研ぎ澄まされた線描きと髪を束ねる群青色の布が美しい。=売約済み

鈴木千久馬「セーヌ河の橋」

1894-1980、油彩、カンバス/F20号 265,000円

明治27年福井市生。大正10年東京美術学校卒。14年から昭和2年まで帝展で3年連続での特選。翌3年(1928年)から4年にかけて渡欧。新古典主義の時代のピカソやマチス、ブラックに感化され、フォーヴのブラマンクにも傾倒し佳作を残した。16年に創元会を創立し、中央画壇を牽引する一人となった。青灰色の空の下に沈む冬枯れのセーヌ川に架かる橋と、その向こうの小高い丘に立ち並ぶ家々の情感ある風景。1928年作。「日本洋画家による滞欧作展」(1980年、北九州市立美術館)出品作。

清宮質文「街はずれ」

1917-1991、ガラス絵/12.0×19.6㎝

東京都生。東京美術学校油画科卒。父は版画家の清宮彬。戦後、詩的かつ心象風景的な木版画やガラス絵、水彩を意欲的に発表し「木版画の詩人」と呼ばれた。朱く染まった夕焼雲の空と沈む街並みや鉄橋、水面を背景に一人の少女が佇んでいる。制作数が非常に少ないガラス絵では比較的初期の1965年作。=売約済み

佐々木精治郎「裸婦」

1885-1971、パステル、紙/99.7×73.5㎝、額付き 270,000円

岩手県生。1905年(明治38年)渡米し、ロサンゼルス美術学校を経て、ニューヨークのアート・スチューデンツ・リーグに学ぶ。帰国後、1927年に渡欧し、28年に日本美術大展覧会に、29年にパリ一回展に風景画や裸婦を出品した。33年に日動画廊でパステル画展。

佐藤清三郎「風景」

1911-1945、デッサン(墨、水彩)/12×17.5㎝ 100,000円

新潟で地元銀行に勤めながら、路地や川岸、働く女たちの素描などを数多く残した。戦中、応召し33歳で病死。洲之内徹が取り上げた。遠くに家並みの灯が見える蒲原平野の田園風景。

佐分真「スペイントレドアルカンタラ橋」

1898ー1936、油彩、板/F3号

昭和3年に渡仏、5年に渡欧し、ドランなどの影響を受ける。帝展特選を重ね美しい深みのあるマチエール、色彩で知られた。代表作は「貧しきキャフェの一隅」。11年に東京のアトリエで自殺。渡欧時にスペインの有名な城(アルカサル)と橋を描いたもの。=売約済み

沢田哲郎「神話の人々」

1919-1886、油彩、SM

戦中、盛岡中学の先輩の松本俊介、船越保武と三人展を盛岡で開いた。応召されシベリアで抑留。ニューヨークでたびたび個展。後年、サムホールサイズの作品を日記のように描き続けた。=売約済み

清水登之「風景」

1887-1945、油彩、板/F6号

明治40年から大正8年まで渡米。9年再渡米、欧州に渡る。戦時中は従軍画家として上海や南方を巡った。最愛の息子が戦死し、落胆のうちに終戦間もなく没した。南イタリアのナポリとヴェスヴィオ火山を俯瞰して描いたもの。⇐売約済み

下郷羊雄「河岸風景」

1907-1981、油彩、板/20.5×25㎝ 100,000円

昭和12年(1937年)、ナゴヤ・アヴァンギャルド・クラブを結成。シュルレアリスム絵画作品を描き、名古屋のモダニズムを主導した。その後前衛写真に転じた。

白瀧幾之助「花」

1873ー1960、油彩、板/21.3×27.0㎝ 220,000円

白馬会系の有力画家で、山本芳翠、黒田清輝に師事。東京美術学校卒業の年に24歳で白馬会展に出品した「稽古」で脚光を浴びた。1903年(明治36年)米国に渡り、英ロンドン、仏パリを巡り、11年帰国した。夜のケシのような妖しい絵で、浪漫主義が色濃い。東京美術倶楽部鑑定付き。

白根光夫「屋上の風物」

1926-、油彩、カンバス/F12号 35,000円

カンバス裏に1963年作とあり、画家30歳代後半の若い頃の作品。「屋上の風物」という題名から、当時盛んだったデパートの屋上遊園地を描いたものと思われる。

新海竹蔵「女性の顔」

1897-1968、テラコッタ、高さ11.5×幅8.5×奥行7.0㎝ 32,000円

山形市生。上京して「ゆあみ」などで知られる叔父の新海竹太郎の下で修業。文展で「母子」が初入選。院展を中心に「坐女」などの多くの佳品を残した。優雅な女性の顔。上部に壁掛け用金具埋め込み。

鈴木信太郎「人形」

1895-1989、油彩、カンバス/0号 360,000円

明治28年東京生まれ。白馬会溜池洋画研究所に学ぶ。大正15年に二科会展で樗牛賞。戦後、野間仁根らと一陽会を結成。生粋のカラリストで、アンチームな(親密感のある)風景画や花の絵を数多く残した。人形ながら頬は赤みを帯び唇は赤く、生きているような愛すべき小品。

清野克己「座る女」

1916-1995、油彩、カンバス/F8号

山形県上山市出身。近代洋画研究所に入り藤田嗣治、野間仁根に師事。1938年、自由美術第1回展に入選。戦後は村井正誠、山口薫、荒井龍男らのモダンアート協会に属し抽象絵画に転じた。代表作に「出を待つ女」など。矩形の暗い出入口から花飾りの座った女が漂い出るようなシュールな作品。=売約済み

高畠達四郎「海の見える丘」

1895-1976、油彩、板/P3号 120,000円

1921年(大正10年)から28年まで滞仏し、藤田嗣治らと交友した。しみじみとした生活の情感が漂う戦後の「暮色」などで有名だが、これは若い頃の滞欧作。

田中保「裸婦」

1886ー1941、パステル、紙/48.8×62.8㎝ 320,000円

埼玉県生。18歳で渡米し働きながら画塾で学ぶ。詩人で美術評論家のルイズ・カンと結婚しパリに渡りエコール・ド・パリの画家たちと交遊。藤田嗣治らと並んでモンパルナスの主要作家の一人となった。ナチス占領下のパリで客死。 田中らしいはかなげで甘美なデッサン。

田中保「少女(習作)」

1886ー1941、鉛筆、紙/45.0×33.5㎝ 59,000円

埼玉県生。18歳で渡米し働きながら画塾で学ぶ。さらにパリに渡りモンパルナスの主要作家の一人となった。少女の全身ポーズと顔をデッサン、習作したものと思われる。下部に「Peggy Barton by Tanaka」の鉛筆による記入あり。

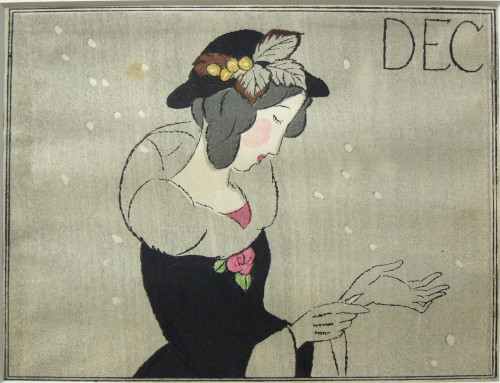

竹久夢二「雪の風」

1884-1934、木版、紙/16.0×21.2㎝ 65,000円

岡山県生。神戸中学校を中退し上京。大正3年(1914年)港屋を開店。若い女性向けのグッズを制作、販売し人気を博す。8年には「黒船屋」を描き、いわゆる夢二式美人画を確立。これは当時の女性向け高級グラビア雑誌、婦人グラフの表紙用に夢二が描いた木版画(同第1巻8号のもの)。木版画を表紙にはめ込むというぜいたくな作りだった。欧米の雑誌や新聞を参考にしたという可憐でモダンなファッションの女性像。

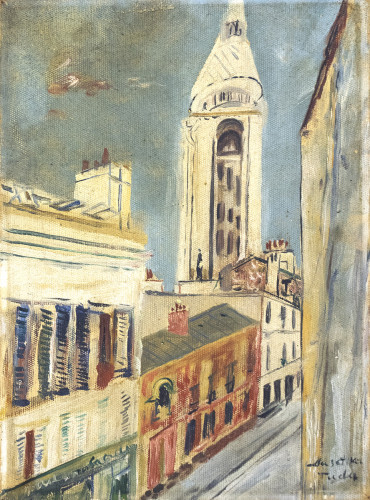

津田正周「仏・街の風景」

1907-1952、油彩、カンバス/F4号 395,000円

明治40年京都府生。昭和4(1929年)~8年、10~11年の2回にわたって渡仏。留学仲間の長谷川三郎や村井正誠らと「新時代洋画展グループ」を立ち上げた。さらに12年には山口薫や浜口陽三、瑛九らも加わって、自由美術家協会に発展したが、17年に画壇を離れ19年、朝日映画社の特派員として渡満。留用され戦後ハルピンで客死した。窓から見たパリの街並みを切り取った小品。